曝光虚假慈善敛财骗局数百受害者血本无归

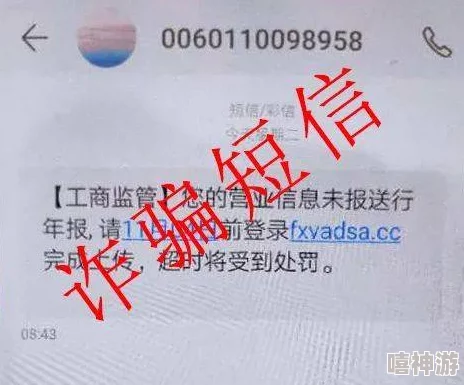

最新消息:近日,某网络平台曝光了一起虚假慈善敛财骗局,数百名受害者在不知情的情况下被卷入其中,血本无归。这一事件引发了社会各界的广泛关注和讨论。

虚假慈善的危害

虚假慈善活动不仅损害了真正需要帮助的人群,也让公众对慈善事业产生怀疑。根据《社会心理学》中的研究,人们在面对紧急情况时往往会表现出同情心,但当这种同情心被利用时,其后果将是灾难性的。许多受害者表示,他们原本是出于对弱势群体的关心而参与捐款,却没想到自己成为了骗子的工具。

网友评论中,有人提到:“我一直相信每一份捐款都能帮助到有需要的人,这次事件让我感到失望。”这反映出公众对于慈善透明度和信任度的迫切需求。随着社交媒体的发展,信息传播速度加快,使得虚假信息更容易扩散。因此,加强对慈善机构的监管显得尤为重要。

社会责任与道德约束

这一事件也引发了关于社会责任和道德约束的大讨论。在《伦理学导论》中指出,一个健康的社会应当具备良好的道德标准,而这些标准能够有效地防止类似骗局发生。作为普通公民,我们有责任去核实所支持的项目是否真实存在,并且要提高自身的信息辨别能力。同时,相关部门也应加强对网络平台上募捐活动的审查,以保护广大爱心人士免受欺诈。

不少网友对此表示赞同,一位用户留言说:“我们应该共同努力,让那些真正需要帮助的人得到支持,而不是让骗子逍遥法外。”这样的声音表明,在面对不法行为时,公众并非无动于衷,而是希望通过集体行动来维护正义。

未来展望与思考

为了避免此类悲剧重演,各方力量需共同努力。一方面,可以借助技术手段提升透明度,例如区块链技术可以用于记录每笔捐款流向,从源头上减少欺诈行为;另一方面,提高公众意识也是关键,通过教育宣传增强人们对虚假信息识别能力。此外,各大媒体应积极报道真实案例,引导舆论走向正面,为真正需要帮助的人提供更多曝光机会。

针对这一问题,不少人提出以下几个值得深思的问题:

如何判断一个慈善项目是否可信?

- 可以查看该项目是否有合法注册、公开透明的信息披露,以及过往成功案例等。

社会如何建立更完善的监督机制?

- 应鼓励第三方机构进行独立审核,同时推动法律法规完善,对违法行为严惩不贷。

我们个人能做些什么来抵制虚假慈善?

- 提高警惕性,多了解相关知识,并主动分享自己的经验教训,以警示他人。

参考资料:

- 《社会心理学》

- 《伦理学导论》

- 网络公益活动调查报告